Le texte suivant a présenté le projet Mémoires des Résistances et des Déportations à l’occasion de la journée d’étude « Mémoires des guerres, Guerres des mémoires » le 23 septembre 2023 au Rize de Villeurbanne.

Introduction

Le site Mémoires des Résistances et des Déportations a pour objectif de recenser et de mettre à disposition les témoignages vidéo et audio d’anciens résistant(e)s et déporté(e)s provenant de multiples sources. Lorsque nous avons été invités à intervenir au cours de cette journée d’étude afin de présenter notre démarche, nous ignorions qu’un projet de recherche dirigé par l’historien Denis Peschanski (Directeur de Recherche émérite, CNRS ; spécialiste du régime de Vichy) avait été lancé, consistant à transcrire des témoignages de la seconde guerre mondiale recueillis et archivés dans le cadre du prolongement de l’equipex (équipement d’excellence) Matrices (Mémoire, Analyse, Théories, Représentations Individuelles et Collectives ; Expérimentations) déjà en charge du recueil des témoignages des attentats du 13 novembre 2015 à Paris. L’AFMD (Amis de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation) s’est portée partie prenante du projet et en est co-organisatrice pour la partie société civile, avec de nombreuses autres fédérations d’associations. Ce projet, nommé TÉMOINS3945 doit pouvoir proposer en 2024-2025 une plateforme accessible à toutes et à tous où seront regroupées les transcriptions de témoins de la Seconde Guerre Mondiale, accompagnées, semble-t-il, des enregistrements audio ou vidéo de ces témoignages.

Nous n’avons pas à ce jour de contact avec l’équipe chargée de ce projet, spécialisée dans le recueil des mémoires, mais nous pouvons partager au travers de notre intervention ce que nous avons appris de la création du site Mémoires des Résistances et des Déportations qui, mis en ligne en mars 2023, achève sa phase de développement et doit maintenant trouver sa place vis-à-vis du projet TEMOINS3945, d’une autre envergure que le nôtre (qui n’en demeure pas moins ambitieux). Il est important de préciser que notre travail n’est pas celui d’historiennes ou d’historiens, mais de personnes désireuses de préserver et faire connaître des témoignages, en citoyennes et citoyens, avec les moyens qui sont les nôtres.

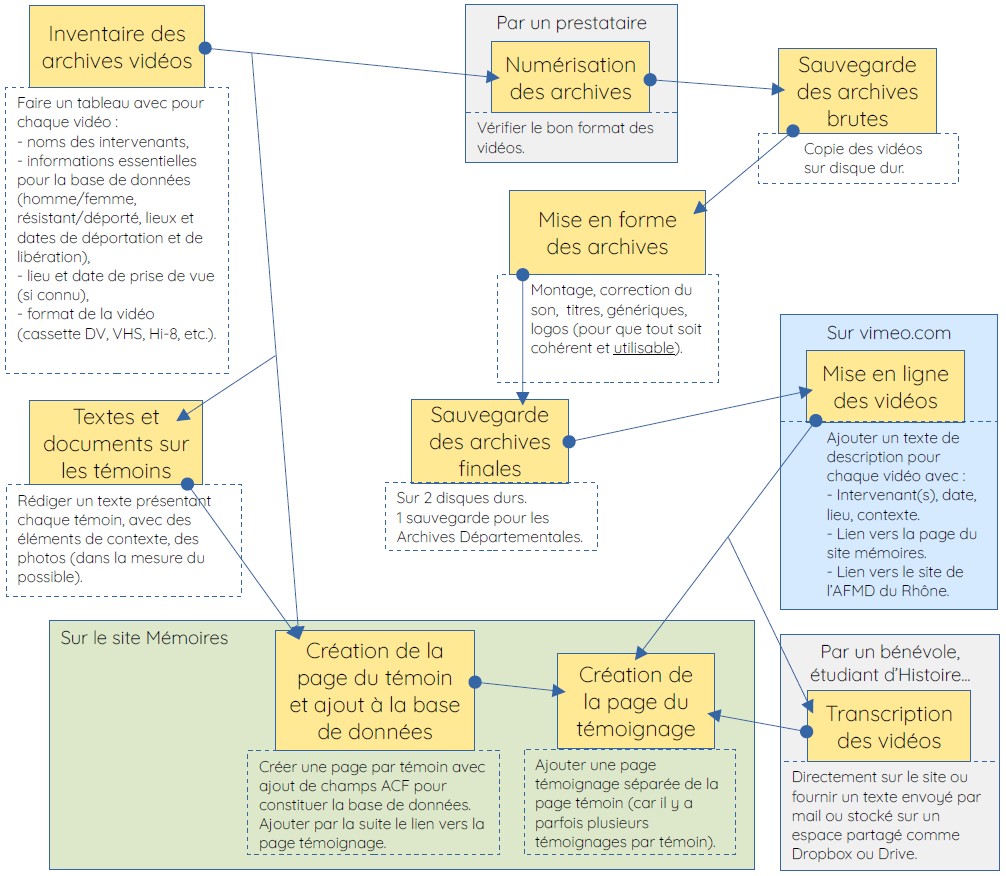

Schéma de la structure du projet

Une mémoire du « devoir de mémoire »

Avant d’entrer dans le vif du sujet, il est important d’insister sur le fait qu’au travers des témoignages recueillis et mis à la disposition des internautes, le site Mémoires des Résistances et des Déportations recueille aussi une partie de l’activité de tout ceux qui continuent à faire vivre le souvenir de cette période de l’Histoire, notamment les associations d’anciens résistants, déportés et anciens combattants (AFMD, ANACR1, FNDIRP2, etc.). Ce site est ainsi une mémoire des mémoires, sous la forme d’un espace qui a pour but de regrouper des témoignages recueillis dans toute la France ; car nous avons fait le constant d’un manque : le manque d’un espace sur Internet de regroupement des nombreux témoignages d’anciens résistant(e)s et déporté(e)s déjà disponibles en ligne, d’une part, et de diffusion de témoignages confinés jusqu’alors dans les archives et promis à la disparition. Les associations qui les ont produites, en effet, voient nombre de leurs membres cesser leur activité, sinon disparaître, avec peu de renouvellement des membres en raison, peut-être, d’une approche de la mémoire convenant peu à la jeunesse (vaste sujet de débat que nous n’aborderons pas ici). Comment faire perdurer la mémoire des témoins et de celles et ceux qui l’ont fait vivre pendant des décennies ? Dans quel(s) but(s) ? Ces questions nous ont accompagnées tout au long de la création de Mémoires des Résistances et des Déportations, sans pouvoir y apporter de réponses définitives. Nous cultivions en nous la certitude, en revanche, d’une nécessité.

Premier impératif : préserver les archives

Nous ne nous étendrons pas ici sur le rôle complexe des archives audiovisuelles, particulièrement lorsqu’il s’agit de tels témoignages. Disons simplement que pour les actions de médiation menées par une association comme l’AFMD du Rhône, la vidéo est devenue non seulement un moyen de préserver des mémoires, mais aussi de toucher le public en la quasi absence de témoin pouvant encore être là devant des enfants, des adolescents, des adultes. D’où la nécessité d’un site tel que Mémoires des Résistances et des Déportations.

L’AFMD du Rhône, comme les nombreuses associations des différentes fédérations réparties dans tous les territoires français, a collecté depuis sa création la parole de témoins dans des circonstances diverses (témoignages publics ou filmés au domicile du témoin), avec les moyens dont l’association disposait alors. Or, les recueils des mémoires, comme les mémoires vivantes des témoins, finissent par disparaître. Cassettes HI-8, S-VHS ou VHS, cassettes DV (pour les supports audiovisuels les plus courants) perdent de leurs informations au fil du temps et si les bandes magnétiques tendent à s’effacer, les fichiers numériques quant à eux deviennent obsolètes faute de logiciel permettant de les lire, voire sont définitivement corrompus. Mais nous n’évoquons ici que les archives connues ; restent celles qui demeurent oubliées dans des placards d’associations défuntes ou dans des tiroirs de leurs membres, en particulier lorsque les associations ne disposent pas de local de stockage dédié.

Comment conserver les archives audiovisuelles ?

Pour préserver cette mémoire (jusqu’à quand ?) il est donc nécessaire :

- d’établir un inventaire des témoignages filmés, ce qui nécessite de disposer de leurs traces ; parfois, il n’en reste que des souvenirs ténus ;

- de numériser les archives audiovisuelles dans la meilleure qualité disponible actuellement, ce qui suppose au préalable de connaître le support de l’archive (VHS, Hi-8, DV…) ou son format numérique (MPEG-2 dans le cas d’un DVD) ;

- de stocker les archives numérisées d’une manière sécurisée et relativement pérenne, sur plusieurs disques durs, accompagnés d’un inventaire précis de leur contenu (témoins, lieu, date, circonstances du témoignage, etc.) ;

- de veiller au transfert de ces archives sur de nouveaux supports, car les disques durs « meurent » aussi.

Dès lors, deux voies s’ouvrent : soit réserver le visionnage des témoignages à un usage interne à l’association ou dans le cadre de recherches en archives ou bibliothèques ; soit l’ouvrir au public, ce qui suppose (nous n’aborderons pas ici ce sujet complexe) de disposer des autorisations nécessaires (droit à l’image). Dès les premières discussions au sein de l’AFMD du Rhône, à partir de 2017, l’idée proposée n’était pas seulement de préserver les archives disponibles par leur numérisation et leur stockage, mais d’en faire des outils à destination de tous sous la forme d’une base de données. La nécessité de la préservation des archives était une évidence (l’obstacle à sa réalisation étant son coût), mais leur mise à disposition faisait débat. Il fut toutefois décidé, courant 2021, de confier la numérisation des témoignages de 13 témoins et leur transcription à la société de production Bas Canal et à Émilie Souillot, réalisatrice de documentaires intervenant pour elle.

Deuxième impératif : proposer un outil

C’est avec Émilie Souillot qu’entre 2008 et 2015 le recueil de témoignages de l’AFMD du Rhône avait pris une forme plus professionnelle, en compagnie de la photographe Christelle Thomassin ; l’une avec l’autre réalisèrent en 2014 le film La Force de résister retraçant diverses actions de médiation auprès d’écoliers et de collégiens, notamment, et incluant divers extraits de ces témoignages. Le film avait été conçu pour être un outil à disposition de toute personne souhaitant contribuer à faire perdurer la mémoire des résistances et des déportations, dont La Force de résister tente de rendre compte, modestement, de la pluralité. Des projections en salles de cinéma, au cours d’événements de l’association et l’édition d’un DVD permirent de faire vivre ce projet, mais il était apparu à Émilie Souillot et moi (qui avait aidé à la finalisation du film), que le meilleur espace de diffusion du film serait Internet, sous la forme d’un web-documentaire scindé en plusieurs chapitres, avec des renvois vers les témoignages complets des témoins ou des spécialistes des sujets abordés. Le film pourrait ainsi être complété par une documentation composée textuelles ou audiovisuelle, décuplant ainsi ses possibilités d’utilisation pédagogique. C’est à partir de cette idée que Mémoires des Résistances et des Déportations s’est développé, sous la forme d’une base de données audiovisuelles, avec transcriptions.

Un site réalisé avec WordPress

Réalisé avec le CMS WordPress (système de gestion de contenu web gratuit et ouvert, open-source), le site a d’abord été créé comme un inventaire des témoignages filmés par l’AFMD du Rhône des anciens résistants, résistantes et déporté(e)s, avec transcriptions, pour un usage interne, avant de finalement s’ouvrir à tous les internautes. Il s’agissait de proposer des pages avec les transcriptions des témoignages et des informations sur les témoins, avec une possibilité d’affichage des listes de témoignages selon des critères tels que le lieu et la date de déportation ou le sexe (voir l’illustration ci-dessus). Ce système nécessitait la mise en place d’une page dans WordPress pour chaque témoin, avec des champs personnalisés (via le plugin ACF) permettant d’ajouter une base de données spécifique avec les informations souhaitées, qu’une autre extension de WordPress (Content Views) permettait de filtrer et d’afficher. Ainsi, la totalité des champs de la base de données de la partie strictement factuelle de chacune des pages des témoins peut servir à un affichage précis de pages de témoins selon tel ou tel critère : il est ainsi possible de créer une page avec les témoins femmes ayant été internées à la prison Montluc de Lyon, par exemple. La présence d’un moteur de recherche interne à WordPress permet par ailleurs de faire remonter les informations contenues dans les transcriptions.

L’option fut choisie, après quelques discussions, de mettre ce site à disposition du public sur Internet, avec pour conséquence, en plus de s’assurer de la légitimité de la mise en ligne des témoignages, de disposer d’un hébergement du site avec nom de domaine, mais aussi d’une plateforme de stockage des vidéos (qu’il serait trop coûteux en bande-passante de stocker chez l’hébergeur du site). Il est donc devenu nécessaire de disposer d’un hébergeur (OVH, société française) et d’un compte Vimeo (dépourvu de publicités, à la différence de YouTube), mais aussi de procéder à un nettoyage des témoignages vidéos (réduction des bruits, réglage des niveaux sonores, corrections colorimétriques, coupes si nécessaire). Il fut décidé d’harmoniser la présentation des différents témoignages avec un texte introductif présentant le ou la témoin, un bref générique de fin, ainsi que les logos du projet et de l’AFMD. Toutefois, il nous a semblé nécessaire de livrer les témoignages les plus « bruts » possible, sans procéder à des coupes ; par ailleurs, des indications de durée (timecode) renvoient aux transcriptions disponibles sur le site, afin de permettre de procéder aisément à des allers-retours, si nécessaire, entre les mots dits et les mots écrits, ou vice-versa, facilitant ainsi le travail de recherche.

L’ouverture du site à tous les témoignages

Puis, mis face au constat suivant :

- qu’il n’existait pas de site regroupant des témoignages audiovisuels en France, ces derniers étant éparpillés sur de nombreux sites associatifs ou sur des plateformes de streaming vidéo comme YouTube, Vimeo, etc. ;

- que d’autres associations seraient intéressées par la diffusion de leurs témoignages, mais ne disposait pas des moyens de le faire ;

- qu’il serait préférable d’unir ses ressources plutôt que d’éparpiller les énergies d’associations déjà fragilisées,

il fut décidé d’ouvrir Mémoires des Résistances et des Déportations à tous les témoignages qu’il pouvant être regroupés. Dès lors, une refonte de la base de données des témoignages fut opérée afin de pouvoir accueillir et rendre compte de la pluralité des histoires singulières des résistant(e)s et déporté(e)s, comme nous allons le voir maintenant, avec pour difficulté de s’assurer :

- de la résistance et la durabilité de la base de données, impliquant de réfléchir à son organisation, ses regroupements, ses items et leurs modes d’ajouts de manière à ce que les parcours les plus divers puissent « rentrer dans les cases » ;

- de la relative simplicité des ajouts d’informations, de manière à ce que de futurs bénévoles puissent s’emparer du fonctionnement interne du site pour le compléter ;

- de l’automatisation d’une majeure partie de la mise en forme des pages du site (par des procédés techniques dont nous vous épargnons la liste), afin de garantir sa cohérence visuelle, même lorsque le site serait pris en main par des personnes non familières de la création web.

Troisième impératif : rendre compte de la pluralité

Comment permettre techniquement à la pluralité des parcours des témoins de trouver sa place dans un site Internet ? En réponse à cette question, nous avons mis en place dans Mémoires des Résistances et des Déportations différentes stratégies, qui restent encore à travailler, à affiner. Premièrement, il s’agissait de permettre l’affichage d’informations concernant les témoins, pouvant faire l’objet de recherches et d’affichages spécifiques, comme cela a été expliqué ci-dessus. Or, cette affichage des informations devait permettre de rendre compte d’un parcours au sein de la Résistance et/ou de déporté(e), avec la possibilité d’indiquer autant d’informations que nécessaires concernant les réseaux, les détentions, internements, déportations, etc. tout en adoptant une présentation chronologique des faits. Deuxièmement, la structure de la base de données devait permettre l’ajout d’informations non anticipées, pour s’assurer de sa flexibilité et sa durabilité, sans pour autant accumuler du désordre.

Comment structurer une base de témoignages ?

Ci-dessous, nous allons exposer la structure de cette base, encore susceptible d’être améliorée :

- Pour tous les témoins, les informations suivantes sont demandées : nom, prénom, sexe, date de naissance, lieu de naissance, date de décès, nationalité.

- « Est-ce un témoin ? » (réponse oui/non par un bouton radio) permet de faire apparaître une question-filtre : l’individu « témoigne en tant que » : résistant(e) et/ou déporté(e) (cases à cocher, à choix multiple).

- Si le ou la témoin est entrée en Résistance, une ligne de tableau se révèle qui permet d’indiquer l’année d’entrée dans le réseau (nombre), le nom du réseau (liste à cocher à choix unique, avec possibilité d’ajout manuel enregistrable), le sous-groupe au sein du réseau (idem), le pseudonyme, le champ d’action ainsi que la ou les fonction(s) au sein du réseau (champs de texte). Il est possible d’ajouter autant de lignes que de participation à des réseaux différents.

- Si le ou la témoin a été déporté(e), il est demandé de préciser par un bouton radio (choix unique) si l’individu a été raflé(e) ou arrêté(e) pour faits de résistance. Dans les deux cas, un tableau permet ensuite d’indiquer l’année (nombre), la date (par un sélecteur de date), le lieu (texte) et qui a procédé à la rafle ou à l’arrestation (liste à cocher à choix unique, avec possibilité d’ajout manuel enregistrable). À ce jour, la possibilité d’ajouter d’autres lignes pour d’autres arrestations/rafles est possible, mais leur affichage dans une chronologie compréhensible pour l’internaute est problématique.

- La détention est indiquée par un nouveau tableau, auquel il est aussi possible d’ajouter des lignes, avec le nom de la prison ou du camp d’internement (liste à cocher de même type que les précédentes), dates d’entrée et de sortie (sélecteurs de dates).

- La déportation est détaillée dans un dernier tableau, avec aussi la possibilité de rendre compte des déplacements d’un camp à un autre par l’ajout de nouvelles lignes. Nom du camp (liste à cocher, voir les descriptions précédentes), année d’entrée (nombre), date d’entrée (sélecteur de date), numéro ou nom du convoi d’arrivée (texte), matricule (texte), nom du kommando d’affectation (liste à cocher), travaux ou fonction(s) au sein du camp (texte), année de sortie (nombre), date de sortie (sélecteur de date) et circonstances de sortie du camp (texte) composent ce tableau.

- Enfin, il est demandé d’indiquer s’il s’agit d’une déportation de répression (pour faits de résistance ou à la suite de rafles de représailles) ou de persécution (des Juifs, Tziganes, homosexuels, notamment). Nous avons repris ici la distinction utilisée par la Fondation pour la Mémoire de la Déportation (FMD).

Pour une pluralité des mémoires d’anciens résistants et déportés

Nous souhaitons évoquer les résistances et les déportations, car la connaissance de modalités différentes permet de mieux appréhender les faits historiques. Cette pluralité se heurte toutefois à deux écueils : d’une part, aux limites du corpus de témoignages disponibles, qui dépendent dans notre cas des opportunités des associations d’interroger tel ou tel témoin, et d’autre part au choix de telle association de se focaliser sur un type de déportation, en particulier. Les témoignages disponibles actuellement sur Mémoires des Résistances et des Déportations ne sont pas, à ce titre, représentatifs de la réalité des résistances et déportations, mais le site a pour vocation à accueillir toutes les mémoires de résistant(e)s et déporté(e)s qu’il sera possible de réunir et proposer sous une forme audiovisuelle. Nous croyons fermement que l’ouverture la plus grande permettra d’obtenir une base de données plus représentative de ce que fut cette atroce réalité. L’AFMD du Rhône milite ainsi activement pour que les résistances et déportations d’étrangers ou de colonisés en France soient mieux connues, sinon reconnues ; elles trouveront leur place sur le site grâce à la flexibilité de la base, avec sans doute des compléments ou des améliorations à apporter.

Quatrième impératif : ne pas oublier les spécificités des mémoires

Des problèmes de transcription et de recueil d’information se posèrent inévitablement dès les premières transcriptions des témoignages : orthographe de noms propres nécessitant des vérifications, recherches d’informations complémentaires… Le site actuel précise en fin de page les sources utilisées, en précisant, notamment, que les informations exposées ont été données par le ou la témoin. Il est par ailleurs précisé que tout témoignage doit être considéré pour ce qu’il est, avec ses limites, ses lacunes, ses biais, ses erreurs, ses omissions plus ou moins volontaires. Si la mémoire est essentielle à la construction de l’Histoire, elle ne s’y substitue pas et ne peut suffire à constituer autre chose qu’une histoire.

Chaque témoignage a son histoire

Il nous a semblé nécessaire de replacer dans son contexte chacun des témoignage filmé, en indiquant le lieu, la date (ou l’année) et les circonstances du filmage. En effet, le ou la témoin peut ne pas s’exprimer de la même manière selon qu’il s’adresse directement à un public (au cours d’une intervention de médiation, d’une conférence, etc.) ou à une caméra entourée de la ou les personne(s) procédant à l’entretien. Le lieu privé peut ainsi favoriser une certaine intimité, donc l’énonciation de choses qu’il peut être plus délicat de dire dans un lieu public ou semi-public. Il est intéressant à ce titre de disposer de plusieurs témoignages, permettant de saisir par comparaison ce qui distingue la parole en telle ou telle circonstance, face à tel ou tel public. Le cas de Stéphane Hessel est à ce titre éloquent, comme en témoigne La Force de résister qui le montre en conférence à la mairie de Villeurbanne et à hauteur d’enfant de CM2 pour leur raconter ses évasions ou pour répondre à cette question essentiel qu’aucun adulte n’aurait osé poser : « Pourquoi êtes-vous encore en vie ? » Cette différence d’énonciation et de récit, pourra être, entre autres, observée sur le site Mémoires des Résistances et des Déportations qui offre la possibilité de réunir plusieurs témoignages d’un même témoin.

Multiplier les vidéos d’un même témoin

Il est particulièrement important de disposer de témoignages d’un même témoin, lorsqu’ils existent, à plusieurs années d’intervalle, car si nous pouvons postuler qu’être plus jeune implique une mémoire plus précise, il est aussi certain que certains témoins ne peuvent parvenir à évoquer certains aspects de leur histoire qu’après de longues années. Disposer de plusieurs témoignages audiovisuels d’un même témoin peut ainsi permettre de compenser les manques d’un témoignage grâce aux informations d’un autre, sinon de constater les défaillances d’une mémoire qui ne cesse de se reconstruire au cours de l’existence pour finalement se disloquer et devenir inaccessible. Si l’Histoire, par la recherche d’un consensus, peut proposer une modélisation des faits historiques, le témoignage permet plutôt de se figurer, par ce qui est dit comme par ses lacunes ou ses limites, des suites d’images de femmes et d’hommes dans des situations singulières. Des suites d’images qui seraient imaginées sensiblement différemment selon le témoignage vu et/ou entendu.

Enfin, le choix de regrouper plusieurs témoignages audiovisuels d’un même témoin permet de rendre visible le travail des différentes structures ayant fait perdurer cette mémoire, sans volonté de faire un choix entre les témoignages, sans imposer de hiérarchie entre eux. Mémoires des Résistances et des Déportations a en effet été conçu comme un outil de recueil, de regroupement, de mise en avant d’informations, mais il appartient à ses utilisatrices et utilisateurs d’en user selon leurs besoins, en conscience3.

Pour conclure : la place du site et la question de sa gouvernance

Doté pour l’heure de peu de témoignages, mais de la structure la plus solide qu’il nous ait été possible d’inventer et de mettre en œuvre avec les moyens limités dont nous disposons, Mémoires des Résistances et des Déportations doit encore clarifier sa position vis-à-vis du projet TÉMOINS3945 mené par l’historien Denis Peschanski et son équipe. Il semble toutefois évident qu’il bénéficiera de l’immense travail de collecte, d’analyse et de transcription de l’equipex Matrices, avec pour spécificité, nous l’avons écrit en introduction, d’être à la fois une mémoire des mémoires en train de se faire, par les diverses associations telles que l’AFMD, la FNDIRP, l’ANACR, etc., ainsi qu’un outil conçu par une association de mémoire pour aider à sa préservation et aux actions de médiation (d’associations, collectivités locales, écoles, etc.). Grâce aux principes exposés ci-dessus et aux techniques ayant permis de leur donner corps, le site Mémoires des Résistances et des Déportations offre la possibilité de disposer d’innombrables angles d’approche d’un sujet terrible dont il nous tient à cœur de donner à percevoir autant les nuances, les singularités, qu’à comprendre les grandes tendances historiques. Il sera ainsi possible de proposer, par exemple, des témoignages de victimes de la rafle de Villeurbanne en 1943 avec des documents complémentaires, ou encore concentrés sur un camp particulier, voire un kommando ou réseau de Résistance, comme sur les femmes résistantes ou déportées, les témoins de tel ou tel département, etc. Mémoires des Résistances et des Déportations sera alors vraiment un outil au service des mémoires vivantes des événements terribles racontés par celles et ceux qui les ont vécus.

Quel avenir pour Mémoires des Résistances et des Déportations ?

Mémoires des Résistances et des Déportations doit aussi trouver sa place au sein du vaste réseau d’associations et de fédérations, afin d’être perçu comme un outil à leur service, dans les conditions exposées dans ce texte. Le site n’a pas pour vocation de se limiter à la région lyonnaise, bien qu’il soit porté par l’AFMD du Rhône, mais d’avoir au contraire une portée nationale. Reste, pour conclure, la question de la gouvernance d’un tel projet lorsqu’il devient un bien commun, ainsi que de son financement. Jusqu’à ce jour, le projet a été initié, financé et géré par l’AFMD du Rhône, qui doit pouvoir veiller à ce que le site ne se perde pas sur le chemin de son expansion, mais une telle gouvernance devrait-elle demeurer ainsi ? Il convient, pour terminer, de ne pas négliger la fragilité de telles entreprises, qui reposent sur une technologie, des prestataires (hébergeur, plateforme de streaming, voire webmaster), du matériel faillible, une structure humaine, administrative, ainsi que des individus. Garder l’esprit critique, comme l’AFMD du Rhône ne cesse de le défendre, impliquera aussi de conserver un regard critique sur Mémoires des Résistances et des Déportations.

Notes

- 1 – Association Nationale des Anciens Combattants et ami(e)s de la Résistance

- 2 – Fédération Nationale des Déportés et Internés Résistants et Patriotes, créée dès 1945.

- 3 – Il est nécessaire ici d’évoquer une problématique qui n’a pas encore fait l’objet de discussion au sein de l’AFMD du Rhône, mais qui ne manquera pas de se poser : celle des problèmes que peuvent poser des propos de témoins, notamment ceux pouvant tomber sous le coup de la loi, en particulier ce qui peut porter atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne (diffamation). La responsabilité de l’éditeur du site ou du publicateur de la vidéo peuvent être engagées.